午後/問題1

MRI検査室の管理で正しいのはどれか。

1.撮影室内の照明は蛍光灯を使用する。

2.0.4T以下の装置では電波法の申請が不要である。

3.永久磁石型装置では強制クエンチ用排気スイッチを設置する。

4.電波シールドの設置目的は漏えい電波と外来電波の影響を防ぐためである。

5.JIS規格では漏えい磁場が0.2mTを超える領域に立入制限の境界線を引く。

午後/問題2

脳卒中が疑われる場合のMRIの撮影順で適切なのはどれか。

1.MRA→拡散強調像→FLAIR像→T2強調像→T1強調像→T2*強調像

2.T1強調像→T2強調像→FLAIR像→T2*強調像→MRA→拡散強調像

3.T1強調像→T2強調像→T2*強調像→拡散強調像→MRA→FLAIR像

4.拡散強調像→MRA→FLAIR像→T2*強調像→T2強調像→T1強調像

5.拡散強調像→T1強調像→T2*強調像→FLAIR像→T2強調像→MRA

午後/問題3

成人の超音波検査で最も高い周波数のプローブを用いるのが適切なのはどれか。

1.門脈

2.脾静脈

3.総頸動脈

4.上行大動脈

5.腹部大動脈

午後/問題4

MRIの拡散強調像で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.真の拡散係数が得られる。

2.組織のT2値の影響を受ける。

3.急性期脳梗塞で低信号を呈する。

4.b値が低いほど拡散が強調される。

5.水分子のブラウン運動を画像化している。

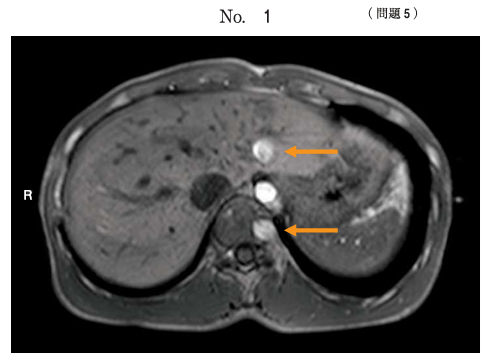

午後/問題5

MR像(別冊No.1)を別に示す。矢印で示すアーチファクトの原因はどれか。

1.金属

2.磁化率

3.折り返し

4.化学シフト

5.動脈の拍動

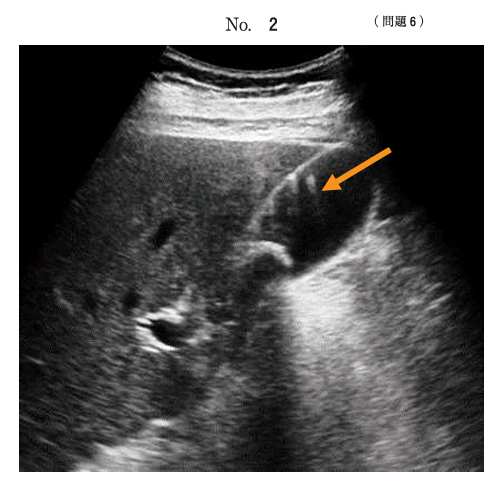

午後/問題6

右季肋部縦走査の超音波像(別冊No.2)を別に示す。矢印で示すアーチファクトはどれか。

1.音響陰影

2.外側陰影

3.鏡面反射

4.側方陰影

5.多重反射

午後/問題7

頭部MRIのFLAIR像で最も高信号を呈するのはどれか。

1.側脳室

2.眼窩脂肪

3.頭蓋骨皮質

4.大脳基底核

5.シルビウス裂

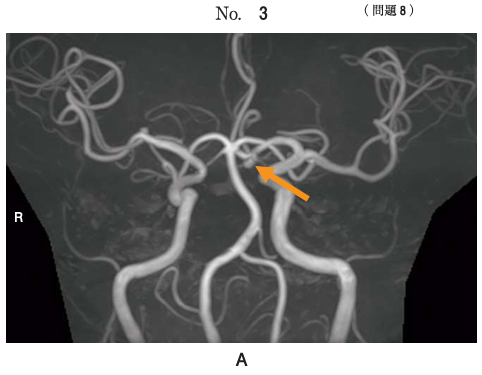

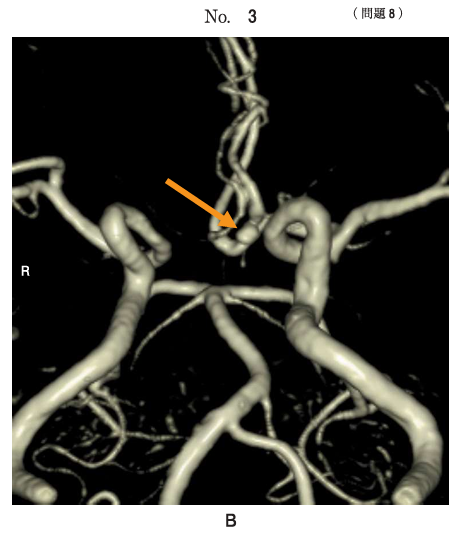

午後/問題8

頭部MRAのMIP像(別冊No.3A)及び3D再構成像(別冊No.3B)を別に示す。矢印で示す動脈瘤の部位はどれか。

1.脳底動脈

2.後交通動脈

3.後大脳動脈

4.前交通動脈

5.中大脳動脈

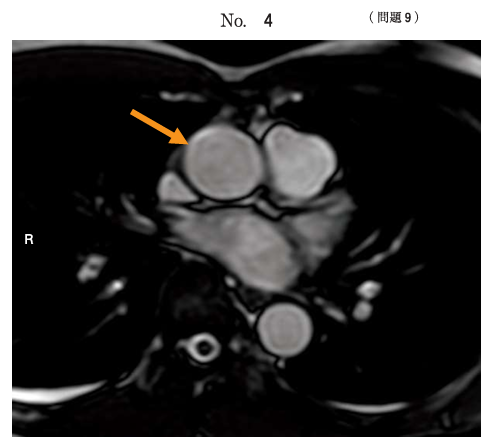

午後/問題9

胸部MR像(別冊No.4)を別に示す。矢印で示す血管と直接交通しているのはどれか。

1.右心房

2.右心室

3.左心房

4.左心室

5.下大静脈

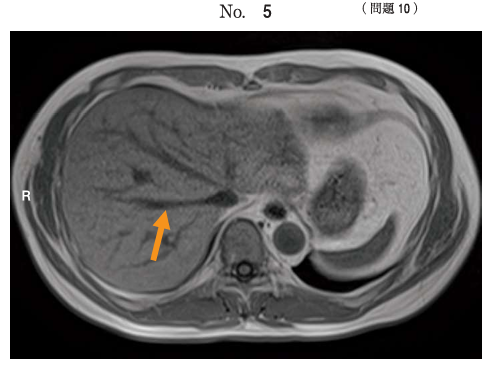

午後/問題10

腹部MRIのT1強調像(別冊No.5)を別に示す。矢印で示すのはどれか。

1.肝管

2.門脈

3.肝静脈

4.肝動脈

5.奇静脈

午後/問題11

標識化合物の純度で正しいのはどれか。

1.標識率は放射性核種純度と同義である。

2.放射性核種純度検定に高速液体クロマトグラフィが用いられる。

3.標識化合物を長時間保存した場合、放射化学的不純物が生成される。

4.化学的純度は目的とする化学形で放射性核種がその物質の全放射能に占める割合をいう。

5.放射化学的純度は化学形に関係なく着目する放射性核種の放射能がその物質の全放射能に占める割合をいう。

午後/問題12

ガンマカメラで正しいのはどれか。2つ選べ。

1.シンチレータが厚いほど空間分解能が高い。

2.位置計算には抵抗マトリクス方式が用いられる。

3.NaI(Tl)シンチレータの厚さは2インチ程度である。

4.エネルギー演算機構はZ信号加算回路と波高分析器からなる。

5.入射γ線エネルギーが高いほどシンチレータの光電吸収検出効率は高い。

午後/問題13

PET装置の性能評価法(NEMA NU2-2018)の項目でないのはどれか。

1.感度

2.均一性

3.空間分解能

4.散乱フラクション

5.PET/CTの重ね合わせ精度

午後/問題14

脳血流SPECTデータ解析で正しいのはどれか。

1.統計学的画像解析では灰白質体積を評価する。

2.パトラックプロット法では採血は不要である。

3.統計学的画像解析では手動で関心領域を設定する。

4.Zスコアの算出にはダイナミック画像が必要である。

5.コンパートメント解析はスタティック画像で行われる。

午後/問題15

空間分解能補正を組み込んだPET画像再構成法で集積部の辺縁を縁取ったような高集積を生じるアーチファクトはどれか。

1.アップワードクリープ

2.ギブスアーチファクト

3.スターアーチファクト

4.ストリークアーチファクト

5.トランケーションアーチファクト

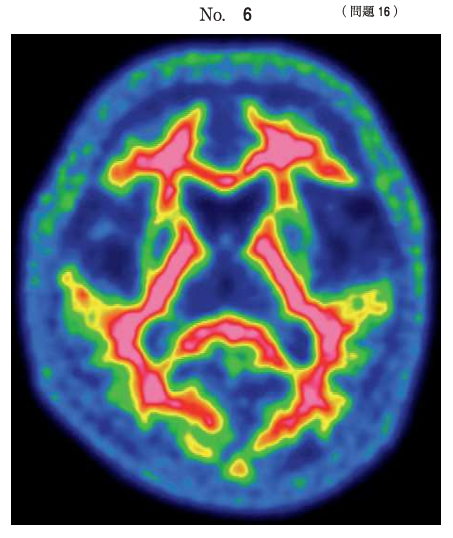

午後/問題16

正常の脳核医学画像(別冊No.6)を別に示す。使用した放射性医薬品はどれか。

1.123I-IMP

2.18F-FDG

3.15O-CO2ガス

4.123I-イオフルパン

5.18F-フルテメタモル

午後/問題17

放射性医薬品の投与前に甲状腺ブロックが必要な検査はどれか。

1.肝胆道シンチグラフィ

2.甲状腺シンチグラフィ

3.唾液腺シンチグラフィ

4.副甲状腺シンチグラフィ

5.副腎皮質シンチグラフィ

午後/問題18

腎シンチグラフィで正しいのはどれか。

1.腎動態シンチグラフィでは分腎機能が評価できる。

2.99mTc-DMSAは腎尿細管から速やかに排泄される。

3.99mTc-MAG3は腎静態シンチグラフィに用いられる。

4.腎静態シンチグラフィではカプトプリル負荷が行われる。

5.腎排泄機能障害の症例では腎動態シンチグラフィは禁忌である。

午後/問題19

18F-FDG PETで褐色脂肪への生理的集積と最も関連があるのはどれか。

1.運動

2.喫煙

3.肥満

4.高血糖

5.寒冷刺激

午後/問題20

ソマトスタチン受容体シンチグラフィで正しいのはどれか。2つ選べ。

1.標識核種は123Iである。

2.撮影直前に排尿を行う。

3.神経内分泌腫瘍に集積する。

4.高分化腫瘍では低分化腫瘍より集積が低い。

5.消化管の生理的集積は後期像より早期像で頻度が高い。

午後/問題21

我が国の悪性腫瘍で正しいのはどれか。

1.喉頭癌は男性より女性に多い。

2.乳癌の組織型で最も多いのは腺癌である。

3.子宮頸癌の組織型で最も多いのは腺癌である。

4.胃癌の組織型で最も多いのは扁平上皮癌である。

5.ホジキンリンパ腫の方が非ホジキンリンパ腫よりも多い。

午後/問題22

頭頸部癌の放射線治療における急性期有害事象はどれか。

1.粘膜炎

2.脳壊死

3.下顎骨壊死

4.頸動脈狭窄

5.甲状腺機能低下

午後/問題23

ヒトパピローマウイルスが関与することが多いのはどれか。2つ選べ。

1.上咽頭癌

2.中咽頭癌

3.肝細胞癌

4.大腸癌

5.子宮頸癌

午後/問題24

加速過分割照射が標準治療である腫瘍はどれか。

1.食道癌

2.膵臓癌

3.髄膜腫

4.肝細胞癌

5.小細胞肺癌

午後/問題25

線量計算アルゴリズムで粒子の輸送を再現しているのはどれか。2つ選べ。

1.Monte Carlo法

2.superposition法

3.pencil beam convolution法

4.Boltzmann transport equation法

5.analytical anisotropic algorithm法

午後/問題26

画像誘導放射線治療として照射位置の照合基準で用いるのはどれか。2つ選べ。

1.血管

2.骨構造

3.体表面

4.体内のガス

5.体内に貯留している液体

午後/問題27

放射線治療に用いられるX線計測で正しいのはどれか。

1.PDDはSSDに依存しない。

2.最大線量深は照射野に依存する。

3.kQはエネルギーの大きさに比例する。

4.TPR20,10の測定は電離箱線量計の実効中心で行われる。

5.TMRの測定は電離箱線量計の幾何学的中心で行われる。

午後/問題28

放射線治療で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.PTVはCTVよりも大きい。

2.PTVとリスク臓器は重なることはない。

3.平坦化フィルタを除くと線量率を上げることができる。

4.放射線治療計画CTではFOVを腫瘍にできるだけ絞って撮影する。

5.粒子線治療におけるブロードビーム法ではコリメータは不要である。

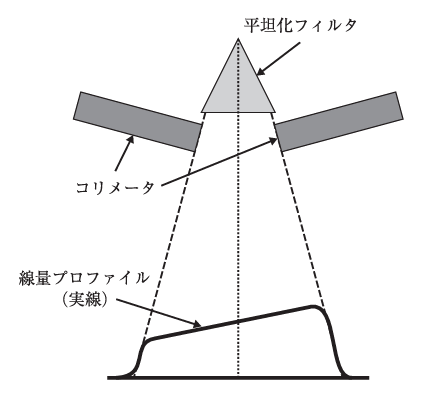

午後/問題29

直線加速器で平坦な線量プロファイルを期待して測定したところ、図のような線量プロファイルが得られた。考えられる原因はどれか。

1.X線出力が不足していた。

2.コリメータが非対称に開口していた。

3.コリメータの下に意図しない構造物が入っていた。

4.照射野サイズに対応しない平坦化フィルタを使用していた。

5.X線のエネルギーに対応しない平坦化フィルタを使用していた。

午後/問題30

10MV X線を用いて照射野が10cm×10cmのときの基準点の吸収線量が1MUあたり1cGyであった。照射野20cm×20cm、深さ5cmの点に2Gy照射するとき、MU値で最も近いのはどれか。

ただし、照射野20cm×20cm、深さ5cmの組織最大線量比を0.8、照射野10cm×10cmに対する出力係数を1.2とする。

1.145

2.176

3.208

4.250

5.275

午後/問題31

フーリエ変換で正しいのはどれか。

1.非線形変換である。

2.余弦関数は実部と虚部がある。

3.矩形波関数はsinc関数になる。

4.デルタ関数はガウス関数になる。

5.離散フーリエ変換は実空間領域への変換である。

午後/問題32

集合A、Bからなるベン図で斜線部分を表すのはどれか。

1.NOT A

2.A XOR B

3.A NAND B

4.NOT(A XOR B)

5.(NOT A)AND B

午後/問題33

診療情報の2次利用にあたるのはどれか。

1.患者家族への説明

2.患者本人への診療

3.院内勉強会での利用

4.医療従事者間の情報共有

5.紹介医療機関への情報提供

午後/問題34

画像圧縮に用いられる手法はどれか。

1.ウィンドウ処理

2.ボケマスク処理

3.離散コサイン変換

4.ヒストグラム平坦化

5.サブトラクション処理

午後/問題35

1,024×2,048画素、階調数16bitのDICOM画像のデータ量[MB]に最も近いのはどれか。

ただし、ヘッダ情報は含まないものとする。

1.2

2.4

3.8

4.16

5.32

午後/問題36

造影CT施行後に一過性の血圧低下があった。次にこの患者の造影CT施行が必要になった場合に備えて共有すべき今回のCTの情報はどれか。

1.体重

2.管電圧

3.投与した造影剤の総量

4.投与した造影剤の製品名

5.推算糸球体濾過量〈eGFR〉

午後/問題37

心原性ショックの臨床症状で誤っているのはどれか。

1.頻呼吸

2.意識低下

3.顔面蒼白

4.皮膚乾燥

5.脈拍微弱

午後/問題38

硫酸バリウムを用いた注腸造影検査の適応で誤っているのはどれか。

1.大腸癌

2.大腸憩室

3.大腸穿孔

4.潰瘍性大腸炎

5.大腸ポリープ

午後/問題39

使用済み注射針の廃棄処理で正しいのはどれか。

1.病原体別に容器を使い分ける。

2.容器に段ボール箱を使用する。

3.蓋がない開放した容器を用いる。

4.容器容量の約8割を超えて詰め過ぎない。

5.使用済みの注射針はリキャップしてから廃棄する。

午後/問題40

結合組織でないのはどれか。

1.腱

2.爪

3.筋膜

4.骨膜

5.靱帯

午後/問題41

成人女性の基準値より低い値の血液検査項目はどれか。

1.赤血球数 400万/µL

2.ヘモグロビン 8.0g/dL

3.ヘマトクリット 40.0%

4.白血球数 5,000/µL

5.血小板数 20万/µL

午後/問題42

ヒトの細胞に存在しないのはどれか。

1.核

2.細胞壁

3.リボソーム

4.ミトコンドリア

5.Golgi〈ゴルジ〉体

午後/問題43

腹部大動脈から直接分岐するのはどれか。

1.空腸動脈

2.子宮動脈

3.卵巣動脈

4.固有肝動脈

5.浅大腿動脈

午後/問題44

X線写真による小児の骨年齢評価に用いられるのはどれか。

1.頭蓋骨

2.下顎骨

3.肩甲骨

4.手根骨

5.大腿骨

午後/問題45

Douglas〈ダグラス〉窩に隣接するのはどれか。

1.仙骨

2.恥骨

3.直腸

4.盲腸

5.下行結腸

午後/問題46

Cushing〈クッシング〉病で過剰分泌されるのはどれか。

1.成長ホルモン

2.抗利尿ホルモン

3.性腺刺激ホルモン

4.甲状腺刺激ホルモン

5.副腎皮質刺激ホルモン

午後/問題47

正常月経周期の順序で正しいのはどれか。

1.月経 → 黄体期 → 排卵 → 卵胞期 → 月経

2.月経 → 黄体期 → 卵胞期 → 排卵 → 月経

3.月経 → 排卵 → 卵胞期 → 黄体期 → 月経

4.月経 → 卵胞期 → 黄体期 → 排卵 → 月経

5.月経 → 卵胞期 → 排卵 → 黄体期→ 月経

午後/問題48

肺の区域で存在しないのはどれか。

1.右肺 S3

2.右肺 S5

3.左肺 S1+2

4.左肺 S7

5.左肺 S9

午後/問題49

脳実質から発生する腫瘍で正しいのはどれか。

1.膠芽腫

2.髄膜腫

3.神経鞘腫

4.下垂体腺腫

5.頭蓋咽頭腫

午後/問題50

老年症候群の特徴で誤っているのはどれか。

1.転倒

2.嚥下障害

3.体重増加

4.認知障害

5.歩行障害

午後/問題51

白血球で無顆粒球はどれか。2つ選べ。

1.単球

2.好酸球

3.好中球

4.好塩基球

5.リンパ球

午後/問題52

職業と職業病の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1.タール取扱従事者 ー 前立腺癌

2.蛍光塗料取扱従事者 ー 肺癌

3.ベンゼン取扱従事者 ー 悪性リンパ腫

4.アスベスト取扱従事者 ー 悪性胸膜中皮腫

5.電離放射線作業従事者 ー 白内障

午後/問題53

腎臓で血液のろ過を行うのはどれか。

1.糸球体

2.腎盂

3.腎静脈

4.尿管

5.尿細管

午後/問題54

肘静脈から注入した造影剤が最初に到達するのはどれか。

1.右心室

2.左心室

3.大動脈

4.肺静脈

5.肺動脈

午後/問題55

電離放射線の細胞に対する作用で正しいのはどれか。

1.間接作用は低温で増強される。

2.高LETでは直接作用が主である。

3.二重鎖切断が起きたDNAは修復不能である。

4.直接作用はフリーラジカルによるものである。

5.間接作用によるDNAの障害を一本鎖切断という。

午後/問題56

ヒトの細胞周期で正しいのはどれか。

1.S期から次のS期までを間期と呼ぶ。

2.有糸分裂が行われるのはS期である。

3.細胞のM期はおよそ1分程度である。

4.DNA複製酵素が活性化するとS期に移行する。

5.間期はG0、G1、G2の3つの時期に分かれている。

午後/問題57

7Svの全身被ばくの数か月後に生じる有害事象はどれか。

1.骨髄死

2.腸管死

3.発がん

4.中枢神経死

5.放射線宿酔

午後/問題58

TD5/5で正しいのはどれか。

1.単位はSvである。

2.急性期有害事象を示す指標である。

3.肺に5Gyが照射されている割合を表す指標である。

4.5年間で5%以下の確率で有害事象が生じる線量である。

5.5Gyで5回照射した場合に有害事象が生じる確率である。

午後/問題59

温熱療法で正しいのはどれか。

1.pHが高いほど効果が高い。

2.連日の加温で感受性が上昇する。

3.43℃よりも45℃の方が効果が高い。

4.現在、我が国で実施している施設はない。

5.細胞周期の中ではG1期で効果が最も高い。

午後/問題60

放射性壊変で正しいのはどれか。

1.α壊変は質量数が2減る。

2.β+壊変は質量数が1減る。

3.β-壊変は原子番号が1減る。

4.γ壊変は原子番号が変化しない。

5.軌道電子捕獲は質量数が1増える。

午後/問題61

光電効果が生じたときに放出されるのはどれか。2つ選べ。

1.β線

2.δ線

3.特性X線

4.内部転換電子

5.Auger〈オージェ〉電子

午後/問題62

核種から放出される陽電子の最大飛程で最も短いのはどれか。

1.11C

2.18F

3.13N

4.15O

5.68Ga

午後/問題63

中性子と物質との相互作用で正しいのはどれか。

1.熱中性子では相互作用は生じない。

2.物質の軌道電子との相互作用が主である。

3.減速材として高原子番号の物質が用いられる。

4.中性子捕獲断面積は中性子の速度に比例する。

5.速中性子は物質の厚さとともに指数関数的に減少する。

午後/問題64

超音波の減衰で正しいのはどれか。

1.音速に依存する。

2.媒質の粘性に依存しない。

3.減衰量は周波数に反比例する。

4.減衰量は媒質の厚さに反比例する。

5.吸収された超音波のエネルギーは熱に変換される。

午後/問題65

電界と磁界に関する量と単位の組合せで誤っているのはどれか。

1.透磁率 ー H/m

2.導電率 ー S/m

3.誘電率 ー F/m

4.磁気抵抗 ー A・Wb

5.電界の強さ ー V/m

午後/問題66

変圧器に使用する絶縁油に求められる性状で適切でないのはどれか。

1.粘度が高い。

2.引火点が高い。

3.比熱が大きい。

4.絶縁耐力が大きい。

5.化学的に安定である。

午後/問題67

IGBT〈絶縁ゲート形バイポーラトランジスタ〉で誤っているのはどれか。

1.コレクタ電流の大きさを制御できる。

2.MOS FETと比較してオン抵抗が小さい。

3.ゲート、エミッタ及びコレクタの端子を持つ。

4.MOS FETとトランジスタを組合せた構造である。

5.バイポーラトランジスタと比較してスイッチング速度が遅い。

午後/問題68

中性子線に対して定義されている量はどれか。2つ選べ。

1.飛程

2.カーマ

3.照射線量

4.線エネルギー付与

5.質量エネルギー吸収係数

午後/問題69

放射線源からの放射線を測定するとき、測定時間 t の全計数値を N とする。標準偏差を含む計数率はどれか。

午後/問題70

GM計数管の分解時間が影響する特性はどれか。

1.空間分解能

2.真の計数率

3.方向依存性

4.エネルギー分解能

5.幾何学的検出効率

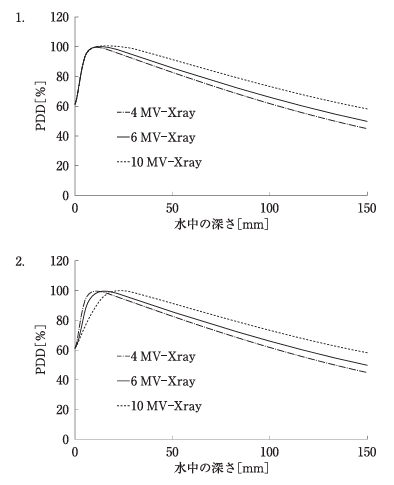

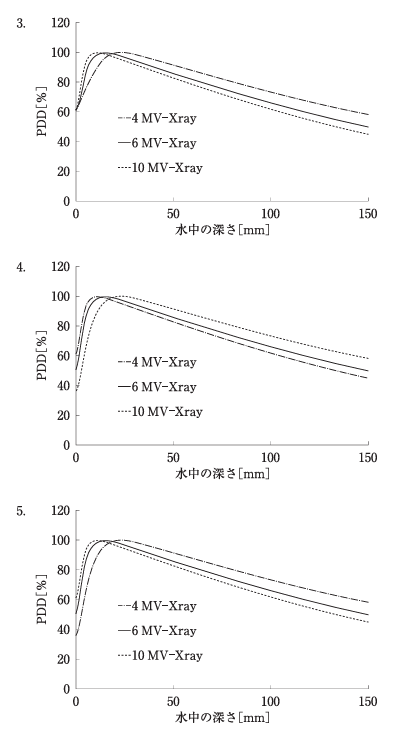

午後/問題71

高エネルギーX線の深部量百分率曲線の図を示す。正しいのはどれか。

ただし、照射野は全て等しいものとする。

午後/問題72

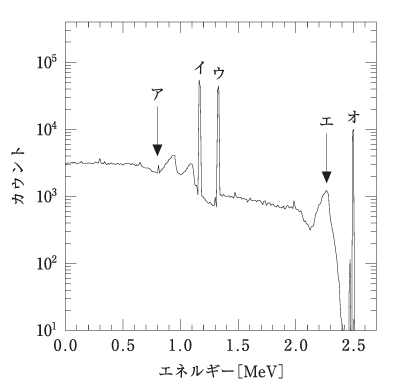

60Coγ線のエネルギースペクトル測定の結果を図に示す。エスケープピークはどれか。

1.ア

2.イ

3.ウ

4.エ

5.オ

午後/問題73

三次元画像に含まれないのはどれか。

1.仮想内視鏡

2.表面表示画像

3.最大値投影画像

4.仮想単色X線画像

5.ボリュームレンダリング画像

午後/問題74

FPDで正しいのはどれか。2つ選べ。

1.画素サイズは10~20µmである。

2.I.I.に比べダイナミックレンジが狭い。

3.パルス照射による動画撮影が可能である。

4.X線検出から信号出力までリアルタイムに行える。

5.直接変換方式は間接変換方式に比べ構造が複雑である。

午後/問題75

インバータ式X線高電圧装置で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.単相電源ではフィードバック制御はできない。

2.単相電源で三相X線装置並みの線質を得られる。

3.装置の定格出力は電源インピーダンスに依存する。

4.インバータ回路は半導体制御素子6個をブリッジ形に接続する。

5.非共振形装置の管電圧制御はインバータ周波数を変化させることで行う。

午後/問題76

自動露出制御装置で誤っているのはどれか。

1.カセッテ前面検出方式は検出器自体が障害陰影となる。

2.管電圧特性はX線受像器と検出器の入射X線量の差による。

3.長時間特性は検出器に使用する光電子増倍管の暗電流による。

4.被写体厚特性は被写体の薄い短時間撮影領域での濃度低下による。

5.短時間特性はX線停止信号と実際のX線照射停止までの遅れ時間による。

午後/問題77

散乱線除去グリッドで正しいのはどれか。

1.平行グリッドには使用距離限界がある。

2.グリッド露出係数は全放射線透過率の逆数で表す。

3.グリッド密度は中心部1cmの吸収はくの重さで表す。

4.グリッド比は中心部の吸収はくの高さに対するはくの間隔の比で表す。

5.イメージ改善係数は全放射線透過率に対する一次放射線透過率の比で表す。

午後/問題78

X線透視撮影装置で正しいのはどれか。

1.近接式は術者のX線防護が不要である。

2.近接式は遠隔式に比べ患者の正確な整位変換が困難である。

3.透視積算タイマは連続して15分まで警告なしで使用できる。

4.アンダーテーブルX線管形はオーバーテーブルX線管形に比べ術者の被ばくは少ない。

5.オーバーテーブルX線管形はアンダーテーブルX線管形に比べ患者の体位変換が困難である。

午後/問題79

歯科用X線撮影で正しいのはどれか。

1.セファロ撮影は2倍拡大撮影である。

2.セファロ撮影は歯髄観察目的で行われる。

3.パノラマX線撮影ではスリットが用いられる。

4.口内法用X線撮影は2方向撮影によって行われる。

5.口内法用X線撮影装置の管電圧は100kVを用いる。

午後/問題80

X線CT装置の体軸方向の空間分解能に影響するのはどれか。2つ選べ。

1.FOV

2.スライス厚

3.ピッチ係数

4.X線検出効率

5.マトリクス数

午後/問題81

医療機器の品質管理で正しいのはどれか。

1.不変性試験は納入業者が行う。

2.日常点検は始業点検のみである。

3.機器設置前に現状試験を実施する。

4.新規の機器設置時に受入試験を実施する。

5.医療機器安全管理責任者は医師の資格が必要である。

午後/問題82

I.I.の性能評価項目で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.最大輝度

2.変換係数

3.輝度均一性

4.時間分解能

5.量子検出効率

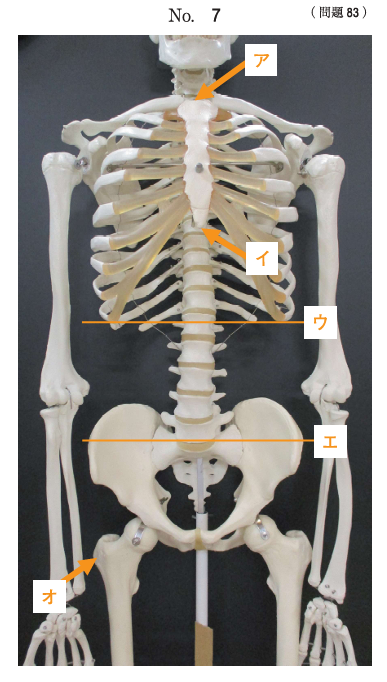

午後/問題83

X線撮影における基準点・線(別冊No.7)を別に示す。正しい組合せはどれか。

1.ア ー 喉頭隆起

2.イ ー 剣状突起

3.ウ ー 肩甲骨下線

4.エ ー Jacoby〈ヤコビー〉線

5.オ ー 小転子

午後/問題84

焦点サイズが0.1mmのX線管を使用して拡大撮影を行う。半影を0.2mmまで許容できるとき、最大となる拡大率[倍]はどれか。

1.1.5

2.2.0

3.2.5

4.3.0

5.3.5

午後/問題85

血管造影検査で患者の被ばく低減につながるのはどれか。

1.照射野を広くする。

2.透視時間を長くする。

3.幾何学的拡大透視を多用する。

4.透視時のパルスレートを下げる。

5.撮影時のフレームレートを上げる。

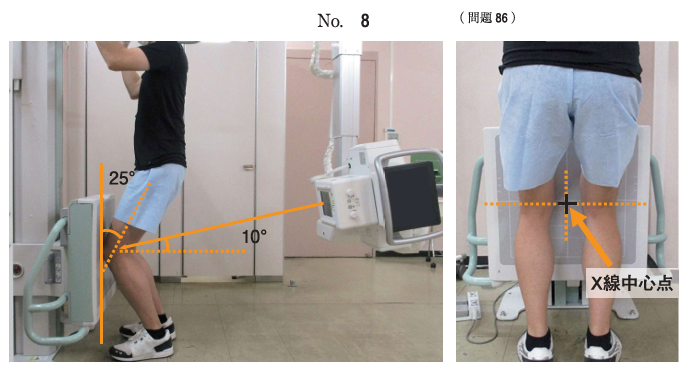

午後/問題86

X線撮影体位(別冊No.8)を別に示す。撮影法で正しいのはどれか。

1.Lorenz〈ローレンツ〉法

2.Guthmann〈グースマン〉法

3.Anthonsen〈アントンセン〉法

4.Rosenberg〈ローゼンバーグ〉法

5.Lauenstein〈ラウエンシュタイン〉法

午後/問題87

胸部X線撮影で遠距離撮影を行う理由はどれか。

1.散乱線の減少

2.肩甲骨陰影の消失

3.呼吸停止時間の短縮

4.心臓陰影拡大の抑制

5.画像コントラストの向上

午後/問題88

胃部X線造影検査で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.検査後は飲水を制限する。

2.胃小区の描出は二重造影で行う。

3.炭酸ガスを使用して胃を膨らませる。

4.硫酸バリウムの使用量は500mL程度である。

5.Brown〈ブラウン〉法による前処置を実施する。

午後/問題89

頭部CTで正しいのはどれか。

1.上肢を挙上させた体位とする。

2.白質のCT値は灰白質より高い。

3.スライスの基準線は耳垂直線とする。

4.perfusion CTによって脳循環動態を把握できる。

5.造影検査ではイオン性モノマー型造影剤を使用する。

午後/問題90

最も高いCT値を示すのはどれか。

1.脳

2.肺

3.乳房

4.甲状腺

5.骨格筋

午後/問題91

足部のX線写真(別冊No.9)を別に示す。破線で示すのはどれか。

1.MP関節

2.DIP関節

3.PIP関節

4.Chopart〈ショパール〉関節

5.Lisfranc〈リスフラン〉関節

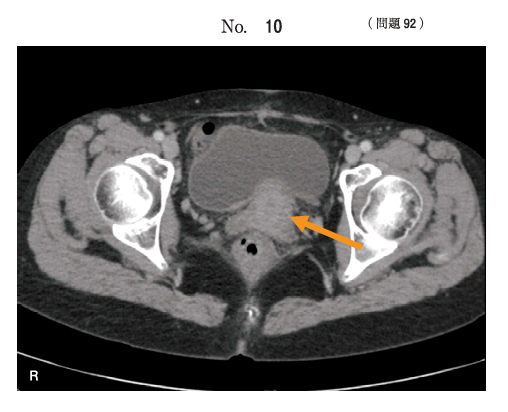

午後/問題92

骨盤部のCT像(別冊No.10)を別に示す。矢印で示すのはどれか。

1.子宮

2.精巣

3.直腸

4.膀胱

5.卵巣

午後/問題93

あるデジタルX線画像システムで撮影したときの、単位面積1mm²当たりの平均入射X線量子数が1,000個で、出力画像のSNRは20であった。このシステムのDQEの値はどれか。

1.0.2

2.0.3

3.0.4

4.0.5

5.0.6

午後/問題94

焦点検出器間距離を100cmから120cmに変え、その他の条件を同一としてX線撮影を実施した。受像面のX線量の倍数で最も近い値はどれか。

1.0.69

2.0.83

3.1.20

4.1.44

5.2.00

午後/問題95

ROC解析で正しいのはどれか。

1.ROC曲線の横軸は真陽性率である。

2.ROC曲線下の面積の最大値は0.5である。

3.ROCの解析結果は物理的評価と一致する。

4.ROC曲線は信号コントラストの高低に影響されない。

5.ROC曲線間の統計的有意差検定にJackknife法が用いられる。

午後/問題96

放射性物質を取り込んだ子どもに対する預託実効線量において、摂取した年齢からの評価期間で正しいのはどれか。

1.40歳まで

2.50歳まで

3.60歳まで

4.70歳まで

5.80歳まで

午後/問題97

医療法施行規則の診療用放射線に係る安全管理体制で誤っているのはどれか。

1.医療放射線安全管理責任者を配置する。

2.診療用放射線の安全利用のための指針を策定する。

3.全身用X線CT診断装置の線量管理および線量記録を行う。

4.放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応等に関する研修を行う。

5.放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修を2年に1回行う。

午後/問題98

電離放射線障害防止規則で正しいのはどれか。

1.皮膚の等価線量は500mSv/月を超えないようにする。

2.眼の水晶体の等価線量は150mSv/年を超えないようにする。

3.妊娠可能な女性の実効線量は5mSv/3月を超えないようにする。

4.眼の水晶体の等価線量は6か月ごとに算定、記録および保存をする。

5.妊娠中の女性の腹部表面に受ける等価線量は2mSv/3月を超えないようにする。

午後/問題99

GM管式サーベイメータによる表面汚染検査で正しいのはどれか。

1.β線のエネルギーの測定ができる。

2.30cm/s程度で素早くプローブを走査する。

3.最初に時定数を短くして汚染箇所を特定する。

4.方向を問わず一定の感度でβ線を測定できる。

5.汚染防止のためプローブ全体をアルミニウムフィルタで保護する。

午後/問題100

18Fを200MBq投与直後に患者から2mの距離で5分間、年間50回対応した放射線業務従事者の年間被ばく線量[µSv]に最も近いのはどれか。

ただし、18Fの実効線量率定数は0.14µSv・m²・MBq⁻¹・h⁻¹とする。

1.30

2.60

3.120

4.240

5.480

<<前の問題へ 午前/問題(98問)